这个世界上

能自行制造第三代战斗机的国家/地区有12个

(暂不算配套航发 按制造地区计 按服役计 按中国战机世代划分 美俄中瑞法欧韩日台印 还有按照wiki标准我很不要脸的把巴基斯坦和伊朗也算上了 请拍砖)

能自行制造核武器的国家有9个

(美俄中英法印巴以朝)

能自行制造洲际弹道导弹的国家有5个

(美俄中英法)

能自行制造大推力军用涡扇发动机的国家有3个

(美俄中)

能自行制造大涵道大推力高性能民用涡扇发动机的国家 则就只剩2个了

(美英:GE 罗罗 普惠 或者我打肿脸再撑死算你一个IAE)

(我知道以上标准里争议太多 咱可以评论区慢慢讨论请轻拍。。)

可以很直观地看到 在这个残酷竞争的人类金字塔上 中国目前距离塔顶还真是有段距离的

工业之花 人类工业皇冠上的明珠:航发 涡扇航发 大涵道大推力高性能高可靠度涡扇航发

可也同时是我们目前怎么绕也绕不开的心脏病

一、航发为什么这么难?

想象一下,苏27的AL-31涡扇发动机最大加力推力是12.5吨,2台AL-31可推动苏27以超过2倍音速飞行。但AL-31的风扇直径不到900毫米,涡轮直径不到300毫米;基本物理学原理,力是相互作用的,也就是说这么小尺寸的风扇、涡轮反过来要时刻承受着12.5吨的力。形象一点说,大家应该都看过壮汉用喉咙顶着钢枪推动汽车的表演,涡扇发动机也大概如此,只是壮汉推汽车是慢慢挪动,而涡扇发动机要推动飞机以2倍音速飞行,各部件要承受住异常严酷的高温高压考验。

另外,一台用于超音速战机的涡扇发动机直径一般仅1米左右、长度4米左右。以AL-31为例,这么小的一个圆筒状物体,要塞进4级风扇、9级压气机、2级涡轮、可收敛-扩张喷管、燃烧室、加力燃烧室,还要在之间安排冷却空气通道,周围安装燃油控制系统等。所以,设计、制造一台高性能的涡扇发动机,可谓"螺蛳壳里做道场",难度极大。在世界范围内,掌握一流水平涡扇发动机制造技术的仅有英国罗?罗、美国普惠和通用3家公司,俄法两国都属于二流,这是一个真正的垄断行业。

专业一点地描述,涡扇发动机要达到更大推力、更低的油耗,首要的是提高增压比、提高热效率,涡轮前温度是衡量热效率的一个重要指标。例如,第三代苏27的AL-31发动机的涡轮前温度是1665K,而第四代F-22的F-119发动机将这个指标提高到了1977K;AL-31的涡轮前温度尚在普通钢材熔点之下,但F-119的已超出约200度。要在这样高的温度下正常工作,F-119的涡轮采用了第三代单晶空心叶片。具体什么是单晶空心叶片,在此很难展开描述,只能说一片面积仅几平方厘米的叶片具有大量自由曲面、复杂的内腔(用于进气冷却),还要控制合金晶体生产连续一致,这需要极高超的精密铸造工艺。俄罗斯、中国至今尚未或是刚展开单晶空心涡轮叶片的工业化制造。(不过3/19我们在这方面有好消息:《中国突破发动机单晶叶片核心技术 打破垄断》中国突破发动机单晶叶片核心技术 打破垄断) 美帝骄傲 F119 F22标配动力 美帝骄傲 F119 F22标配动力

而发动机要提高推力与自身重量之比,还要将压气机和涡轮造得更轻巧。压气机和涡轮的传统制造工艺是将叶片以榫头、榫槽锁紧的方式连接在叶盘上,但西方先进发动机已开始采用整体叶盘。即用电子束焊接等方法将单晶空心精铸叶片固定在叶盘上,重量可比传统工艺制造的降低30%。整体叶盘的制造工艺有10多种,但除了上述的美英3家航发巨头,其它国家也还未能应用于批量生产。 涡扇发动机的风扇远离燃烧室,热负荷低,但它的气动效率也被继续精进。通用F-119和罗?罗瑞达900发动机的风扇都采用了宽弦叶片,其加工方法是将钛合金毛坯用切削方法加工成两半叶片,用真空扩散焊成一整体空心叶身,最后超塑成极为复杂的曲面。这又是一种全新的加工工艺。这么说,美军F-22A隐身战机所采用的F-119涡扇发动机为例,它的6级压气机、2级涡轮全部采用带空心单晶叶片的整体叶盘,3级风扇则全部采用宽弦叶片,所以它的推重比达到10,在迎风面积较小的情况下,最大加力推力超过15吨。所以,美军F-22A隐身战机能以1.7倍音速进行超音速巡航;而中俄的四代机歼20、T-50只能暂时采用第三代涡扇发动机,要等待第四代发动机研制成功,飞机才能真正完成研制。  凯特王妃为罗罗公司发展的宽弦叶片宣传 凯特王妃为罗罗公司发展的宽弦叶片宣传

二、中国航发水平为何与世界一流水平如此之大 我国军事工业以苏联技术援助起家,擅长逆向仿制,在过去解决了多个领域的"有无"问题,甚至有轻武器专家以"山寨之王"自居。对于很多一般装备,逆向仿制即便"不知其所以然",也至少做到"知其然"。 但涡扇发动机这个"工业王冠",应用有各种新理论、新材料、新工艺,要做到"知其然"都难,可以说是无法简单复制的。甚至,在没有操作手册的情况下,要将涡扇发动机正确拆开都困难。例如,我们非常熟悉的CFM-56,其使用在波音737、空客A320这些主流商业客机上,是世界上使用范围最广的涡轮风扇发动机之一,但是拆解CFM-56的难度仍然很大,几平方厘米的叶片上分布着许多小孔,这些孔隙的作用是散热的,小孔的位置设置极为讲究,是根据气路走向而定的……因此CFM-56的维护都是由专业公司来完成的。 即便是能制造出各种类型的发动机构件,但是在装配上仍然需要技术、工艺支撑,同一生产线上制造出来的不同批次发动机都存在差别,推比相差甚至可以达到0.2。随着推比达15以上的发动机开始研制,各种新材料被大量应用,发动机结构也越来越复杂,对加工工艺要求也更高。你要仿制别人的新型发动机,所要花的时间可能比自己从零开始研发还要多,而且仿制产品的性能还很可能不及原型机。 这方面我国是有惨痛教训的,例如"太行"涡扇发动机,其核心机就源于CFM-56,太行发动机在05年完成设计定型,但8年过去了仍然问题不断,只用在双发的歼11战斗机上。单发的歼10战斗机对发动机可靠性要求高,直到歼10B量产,歼10系列战机都只能采用俄制AL-31FN发动机。 从科研体制来看,我国以前航空发动机的研发是跟随型号的,即要研制一款飞机,才会去研发一款配套的发动机;飞机如果下马了,发动机也就随之下马了。但美英等发达国家,发动机与飞机研发基本是分开的,发动机核心机的研发提前很多。例如,美国F-22战机所用的F-119发动机属于第四代发动机,但美国的核心机技术已发展到第六代,用于接替F-119的第五代发动机核心机也已制造出来。

美第五代发动机的核心机已经问世了 美第五代发动机的核心机已经问世了

但正因为难 没有任何捷径可走 才更要完全自主研发 下工夫 花时间 砸银子 在所不惜

三、别说中国了 毛子这种老牌工业强国都落下一大截了 苏(俄)的航空发动机制造理念不同。美国制造发动机,考虑了翻修期和寿命,因为一台发动机能更长时间的使用,就说明飞机能更少的更换发动机,这样比较经济。可是苏联根据卫国战争经验,发现坦克和飞机的实际战场寿命往往只有几十到一百多个小时,然后就被摧毁了,所以苏联设计武器就以简单、便宜、容易大规模生产为原则。而二战后苏联军队总是枕戈待旦准备打第三次世界大战,所以更认为航空发动机没有必要需要长寿命和翻修期。在这种指导思想下,苏联制造的发动机翻修和寿命要比美国的短得多。苏联解体以后,俄罗斯认识到了这种思想已经过时,所以也在改正。现在AL31的改进型号的首翻期和总寿命已经比早期型号有所增加,但是因为基础设计问题,俄罗斯航空发动机的推力、寿命、耗油率、噪声水平和环保水平等主要指标都落后于世界先进水平,所以仍然远不及美国同类的发动机。美国则由于有强大的工业基础,生产武器不计成本,精益求精,不怕最贵,但求最好,所以美国有很多天价武器装备,而且都是做工精良,技术先进,使用寿命也很长。

这里就讲一个段子: “记得原来有一门课是航空发动机,讲课老师是北航一个毛系航发大师级人物,(俄语说得绝对比汉语标准,妥妥的),参与过WP11,WP7,(等等)的研制,后面就不方便透露了,一次上课,老师给我们讲解毛系发动机和鹰系对比的时候,拿的老先生最得意的WP7,一个同学很细心的问燃烧室边上为什么会有两个像热水瓶胆容器,而美国发动机没有,老先生说,两个瓶子一个装的汽油,一个装的纯氧,大伙不解,老先生悠然自得地说,因为毛发有个毛病,容易熄火,加上J7的设计机头进气,导致每次导弹发完几乎必然熄火,然后老先生转而一脸得意,傲娇万丈启动:这个时候就打进雾化汽油混合纯氧,加上内燃装置2000K+打火,所以,我们的发动机虽然容易熄火,但是空中再点火成功率百分之百!同学们不要担心!”

“。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。”

综合考虑美俄发动机在型号研制和技术实力方面的因素,两国在航空发动机研制领域的差距可能已经增加到了20年以上。

四、拥有先进的航发的意义到底在哪里 大英帝国日薄西山,可以放弃飞机工业,但却矢志不渝的呵护罗罗公司,因为凭借罗罗的先进航发,就没人能够轻视英国在世界航空工业中的地位。 前苏联尽管拥有强悍的航空工业,但在民用大推力涡扇发动机方面比起前三个西方公司也不过尔尔,再加上之前在适航标准制定上吃的大亏,毛子始终没能在世界商用飞机这块无比巨大的蛋糕上分到一口。

即便是我自己一个小本科生而言,都能感受到“只要引擎猛,板砖也上天”的意义:去年DBF我们prototype NO.1首飞时,连夜加装的landing gear硬是没用上= =发动机马力太给力 几乎直接垂直起飞了  俺们的小宝贝 俺们的小宝贝

更何况 大国重器的心脏 更何况 那未来就是是大把大把的银子啊

即便退一万步 就光从看脸效果来讲:

分别为俄中美当家大运 你告诉我 配上哪家的发动机最好看??D30那小细管子看着都脆 分别为俄中美当家大运 你告诉我 配上哪家的发动机最好看??D30那小细管子看着都脆

五、中国航发的现状及未来之路 中国致力于开发国产高性能航空发动机,用于装备国产军用飞机的战略方向已经明晰,这一战略选择包含着重大的航空技术挑战,世界上仅有少数几家大公司真正掌握着这项技术。

中美航空发动机技术的差距令人感到不安,80年代,当F-15战斗机已经开始安装推重比达到8的F-110发动机,而同一时期的中国还在落后的涡喷发动机上苦苦挣扎,如今,即便我们在WS15发动机上取得了巨大成就,但是我们仍然与美国差距至少30年。中国涡扇-10“太行”涡扇发动机及其改进型的性能指标与美国普惠F100和通用电气F110相当,这两款发动机是目前美军F-15和F-16战机的动力装置。“太行”家族设计为歼11家族、歼10家族的标准动力,可能最后取代俄制AL-31。目前情况是已有大批筷子B开始使用了太行。尽管如此,仍然有证据表明中航工业在扩大涡扇-10量产过程中质量稳定性控制存在问题,造成发动机可靠性不足,致使中国战机仍然严重依赖俄罗斯进口发动机。

图为F119发动机的地面测试,F119发动机是F-22战斗机的动力来源,到目前为止,我们只能仰视它的伟大,而它仅仅只是美国上世纪90年代的产品。我们还需要看到的是,那些技术领先者在丝毫没有放慢前进脚步的同时,又不断以环保等堂而皇之的理由在我们前面设置障碍。美国从上世纪50年代开始核心机预研计划,至今已经发展出七代核心机,而F119的核心机仅仅是其中的第四代,其航空动力工业的技术潜力由此可见一斑。但美国政府从未放松过对航空发动机技术的控制,不仅对我国保持封锁,甚至在某些核心技术上对其欧洲盟友也实行“禁运”。与此同时,发达国家还在人力资源方面实行看不见的封锁,不仅限制其他国家人员进入航空发动机核心研制领域,而且限制本国相关人才向国外转移,以此来保持产业实力。 图为F119发动机的地面测试,F119发动机是F-22战斗机的动力来源,到目前为止,我们只能仰视它的伟大,而它仅仅只是美国上世纪90年代的产品。我们还需要看到的是,那些技术领先者在丝毫没有放慢前进脚步的同时,又不断以环保等堂而皇之的理由在我们前面设置障碍。美国从上世纪50年代开始核心机预研计划,至今已经发展出七代核心机,而F119的核心机仅仅是其中的第四代,其航空动力工业的技术潜力由此可见一斑。但美国政府从未放松过对航空发动机技术的控制,不仅对我国保持封锁,甚至在某些核心技术上对其欧洲盟友也实行“禁运”。与此同时,发达国家还在人力资源方面实行看不见的封锁,不仅限制其他国家人员进入航空发动机核心研制领域,而且限制本国相关人才向国外转移,以此来保持产业实力。

图为我国自行研制的太行发动机,到目前为止,它仍然无法成为歼-10B单发战斗机的动力来源。著名航空动力专家刘大响院士曾撰文认为中国航空发动机研制较世界先进水平主要存在五点较大差距:1.基础研究薄弱,技术储备不足,试验设施不健全;2.国家经济相对落后,研制经费严重不足;3.对发动机的技术复杂性和研制规律认识不足;4.基本建设战线过长、摊子过大、力量过散、低水平重复;5.管理模式相对落后,缺乏科学民主的决策机制和稳定、权威的中长期发展规划。

外界估计,中国将在2到3年内在批量制造高性能喷气发动机方面取得突破,但对于制造可靠的顶级航空发动机,则还需要5到10年。一旦中国迈上这一台阶,将会促成中国空军和海军航空兵的强势崛起。目前中国需要重点监控的领域是设计能力、工装设备、制造能力和系统运营与维护能力,这些问题将会影响国产发动机的性能及使用效能。

F135 F35的标配动力 F135 F35的标配动力美国人认为中国的发动机发展差距巨大,主要是体制问题。比技术问题更难解决的,是体制问题。中国国防目前存在装备来源单一的问题。中国国产军用航空发动机完全由中航工业提供,该集团公司旗下的沈阳、西安和贵州等发动机企业在某种程度上存在竞争,但竞争的积极效应并不明显。如果存在适度竞争,那么竞争压力会促使企业生产具有创新技术且价格较低的产品,加快研制进度,提高售后服务的水平。上世纪70年代末80年代初,针对当时美国空军航空发动机领域普惠一家独大的情况,美国政府决定促进通用电气和普惠之间的合理竞争,此举使得美国战斗机在设计过程中可以拥有两家竞争企业提供的诸多动力选择方案,成果显著。中国目前的情况与美国不同,发动机领域宏观的竞争不足,而在微观问题的竞争又过多,这会造成局部利益交换和利益保护,进而造成重复工作,资源使用不当,延长研制和生产周期。中国需要决定其航空发动机行业的组织系统结构和运行方式,这样才能从上层解决其结构和体制问题。 和美英等国军用航空发动机工业相比,中国航空发动机工业在人员规模上仍显不足,但已经超过了俄罗斯和法国的水平。黎明公司和西安航发这两家中航工业最大的军用发动机企业,人员总和接近20000人。与之相比,普惠、罗罗和通用电气航空分部每家企业人员都超过了35000人。为了追求军用航空发动机自给化,中国航空发动机工业可能在未来会扩大规模。俄罗斯UMPO目前总人员规模为15 000人,计划在2010年生产109台AL-31和AL-41发动机。通用电气航空分部每年大约能交付200台高性能涡扇发动机和总数800台军用发动机和直升机用涡轴发动机。 航空发动机是个很典型的传统工科专业。我国这一领域院士至今仅有五人,且年龄偏大,年纪最小的也超过了70岁。这一现象不仅存在于航空发动机专业,各个传统工科专业都面临院士级、大师级尖子人才奇缺和后继乏人的局面。有业内人士认为,由于钢铁、机械等传统工科专业早已丧失了对理科生的吸引力,中国顶尖工程技术人才严重短缺的局面短期内无法缓解。而缺乏的不仅是科研人才,制造人才也是一样,对机械产品悟性深刻的技术工人一样稀缺。

千言万语一句话 大国重器 路漫漫其修远兮

在中国各方面日益发展的今天 越来越多的行业完成了赶超甚至开始成为新一代的模范 然而对于这种最基础的工业底子方面的差距 我们需要正视需要加力 更需要理解需要等待

【新王登基时 是需要加冕礼的】

我真的非常希望 也非常看好 终于诞生于我们自己手中的先进航发 可以带动这个国家一整条工业链 从而在不远的将来他终于君临天下时 献上最美的冠冕

P.S. 虽然很大一部分都是各处文章里搬运来的 但我也的确花了两个多小时四处搜集材料 加工 整理 还有很多自己的看法 所以轻拍啦~ 还有很多想补上 先占个坑 有空加

【愿我有生之年 得您君临天下】

References(格式请忽略) 《中国造大飞机攻克“心脏病”有多难》??腾讯评论 今日话题 《中国航空的拿来主义》《GENX涡扇发动机》??163军情观察室

------------------------------------俺是补充分割线-------------------------------------------- 看到评论区里大家讨论的比较热烈 很荣幸 这是我目前最高票的回答了 另加一句:各种留言私信来问我是不是”我航"的。。。。我不是不是不是你航的!!!也不是西工大的!!!老子在美帝痛苦地为着祖国学航空呢!!!

先补几条看来的关于中国航发落后的分析和总结 比较杂乱先凑活看: 1.在航空发动机的发展历程中,缺少像钱学森院士那样学贯中西的大师级人物。回顾“两弹一星”的研制历程,大师级领军人物所起的作用至关重要 2.虽然我国航空工业长期受俄罗斯的影响,但是并没有很好地领会他们的设计理念。他们在经济上并不富裕、研究人数相对较少的情况下,利用系统的观念把复杂问题简单化,将苏联各个生产或研发部门提供的性能并不算高的部件和材料,集成出主要性能突出、综合技术水平较高的航空发动机 3.我国历来重学术而轻技术,加上我国当前教育体制、模式的限制,使得航空发动机行业严重缺乏对机械产品悟性深刻的设计师和技术工人。航空发动机行业的一位厂长曾对笔者说:他发现一个儿童时代很少玩玩具的人很难成长为“心灵手巧”的技术工人。 4.获得特殊的材料并正确地加工,对于制造航空发动机以及保证制造成本的竞争力,都极为重要。日本石川岛播磨重工株式会社航空发动机工厂经理曾表示,航空发动机零部件成本的50%都来自材料本身。现代高性能航空发动机需要采用一些高强度、耐高温材料,包括钛、镍、铝、复合材料以及镍基和钴基超耐热合金。中国在钛、镍和钴等金属的产量十分巨大,理论上,从资源供应量来看,对航空发动机产业构不成任何制约,但仅仅是理论上而已。中国航空发动机制造商面临的材料制约并非是取得镍、钴和其他金属等原材料,最为复杂的问题是制造或购买到能够用于航空发动机的耐高温合金材料。有分析认为,中国现在超耐热合金还不能完全自给,据估计中国每年超耐热合金的生产量约为10 000吨,而需求量则为20000吨。 5.中国需要建立先进的发动机生产线,以保证国产发动机的量产质量,生产自动化水平还需要进一步提升。有消息称现在生产中加工超耐热合金材料仍然是一个难题,加工过程常常造成切割工具的频繁损耗。就质量稳定性而言,同型发动机需要在同一条生产线上生产,这样才能保证生产线的规模效益和质量稳定性。一旦设计定型投入批量生产,就应该尽量避免分线生产,这样会影响产品的一致性。在实验室制造一片涡轮叶片是一回事,而批量生产数以千计的标准化且性能可靠的涡轮叶片则完全是另一回事儿。一台喷气发动机往往需要400~500片各类叶片,稳定的量产质量是发动机制造业的必需。要做到这一点,中国必须解决冶金技术和工业流程的科学化问题。

咱来看看美帝的试车台  F135试车台 F135试车台

6.在人类进入电气时代之前,西方国家有一段特殊的时期,这段时期是机械工业飞速发展的一段时期,被誉为“大蒸汽时代”。有兴趣的可以搜一搜这一时期内的作品,几乎所有能动的东西都是齿轮机械,其繁荣程度前无古人,后无来者。

由于我国没有接受这一时期的洗礼,少部分民族资产后来也被帝国主义压迫致残,再后来又被社会主义充了公,所以基本上没有任何技术积累。而工程积累的核心就是两个字:秘方。无论是做饭、酿酒、制药还是冶钢、加工,其技术本质不外乎这两个字。

而秘方则是完全私有的,一般由家族或公司的形式来传承。而传承需要时间沉淀,也需要民族氛围。一个崇尚速度,敢于挑战人类极限,敢于质疑权威的民族,才会有足够的动力去研发这种铁与火的机器。这一点我觉得我们做的很不好,我们的教育似乎不太鼓励培养这种冒险精神。

7.作为工科狗,我们从心里有这样的体会:工业革命那100多年国外不是白走的,他们的每一道工艺,每一项配料,每一个细节都是需要一点一点从心里挖出来、从失败中走出来的。这些是十几年的高等教育教育不来的,是多少钱砸不出来的。必须经过那么多次失败才会有今天的成功,要想真正有自己的技术,没有捷径,要接受对无数次的失败,而且要心甘情愿的接受。

我们要想真正造出自己的先进航发,是需要几代人共同努力的。我们在努力追赶了。我们不缺设计师,我们缺的是手艺扎实的底层工人师傅,缺的是更为优越的竞争机制,缺的是国外那100多年扎扎实实的一步一个脚印,不浮躁的经验,以及血换来的教训

高性能航发就是人类产业金字塔上的塔尖

你只看见了人家的塔尖bulinbulin闪着诱人的金光 没看见人家有多么坚实的塔基托着上面

中国可以用阿里巴巴的首次变态级IPO震惊WALL ST 可以用wechat席卷世界改变对话的方式 可以让联想海尔走出国门占领市场 可以让华为中兴一步步蚕食通信行业

但是 请记住 美利坚可以没有apple或fb 剥夺掉google也充其量断掉他一根手指而已

但你能想象没有Boeing 没有Lockheed Martin的美帝?

没有普惠 没有GE的美帝?

没有那个以先进航发为代表的 实力极为雄厚的工业底子的美帝?

真正的好东西 永远需要时间和经验来积累 新兴的产业可以发展很迅猛 但他们撑不起一个大国

祝福我兔 早日得到这一真真正正的【好东西】

吾兔万岁

------------------------------------俺是二次修改分割线------------------------------------------------------

看到某些评论已经开始变味了 那我也就在这标明一下

我是在美帝读本科 呆了快四年了 对美帝好的东西各种喜欢 每次看见甩中国十条街的产品时眼睛都发亮

可是一直就是兔粉

而且是那种没救了的脑残粉

而且每次更加深入认识到中美差距或国内让人失望的方面时 感情不减反增

某党再操蛋老子也愿意给他效力

你咬我呀~

-----------------------------------------------三次修改分割线------------------------------------------------------------------

一些关于目前差距的东西:

先看看中美表面上的差距

此图为wiki中列出目前全世界战斗机涡扇航发列表 即小涵道比的 此图为wiki中列出目前全世界战斗机涡扇航发列表 即小涵道比的美帝栏里:全面开花 眼花缭乱 不多描述 兔子栏里:除了WS9彻底吃透(英斯贝发动机国产版) WS10历经“二十年磨一剑”终于磕磕绊绊大致像样了但仍然可靠性不足 列出的WS13和WS15都仍处于研发阶段(不过听说WS15异常顺利 大概是多年的积累终于开始初见成效了 好开森~)

军用大涵道比的 在我们连D30此种“细管子”仍需进口时 美帝已经可以随随便便找出一个基地拍出下图这样的景象  这张图我第一次看见时就没话说 这张图我第一次看见时就没话说

至于民用涡扇? 呵呵 目前连比的资格都没有

细致点的呢? 烧钱方面 1.美国:F100花掉了中国1987年军费的1.5倍 大名鼎鼎的美国F100发动机,是美国主力三代战机F-15和F-16的发动机,由普拉特•惠特尼公司(普惠公司)研制,世界上最早投入使用的推重比达8一级军用发动机,是真正意义上的“大推力涡扇发动机” F100号称于1970年3月开始工程研制,1974年11月,F100-PW-100型交付空军,历时4年零8个月实现设计定型交付,研制总费用为4.57亿美元,按1996年美元币值计算,其研制费用为14.1亿美元(这不包括其基本概念研究费用、预先研究费用、验证机研制费用等),如果粗略地按照1:8的汇率,约合人民币是112亿,对比一下1996年中国全年的军费支出是720亿人民币,这相当于我们一年军费的1/7! 且慢,这只是F100的一个片段,要了解F100,还得看他的前世今生。在F100正式立项前的2年(1968,一说1969),美国空军、海军就已经联合提出了初始工程发展计划,要求在18个月内造出一台验证机,也就是说1970年F100立项的时候已经完成了验证机研制,这一点和中国是重要的差别,中国发动机的“立项”是几乎是从零开始。回到1968(或者1969),当普惠开始F100验证机研制的时候,手头上已经有了成熟的核心机JTF22,如果要问JTF22研制了多少年,答案是10年!所以,如果从JTF22开始算,到F100-PW-100交付(1974年)已经过去了16年!如果故事到这里就结束了,F100从此过上了幸福的生活,那么F100就只能是个童话,事实上,F100的噩梦刚开始。 普惠为了缩短研制周期,片面强调性能,忽视了适用性、可靠性、耐久性和维修性;最重要的是减少了最不应该减少的试验时间,使发动机远未得到充分试验验证。F100-PW-100在1974年底交付以后,出现了一系列致命性问题,发生了多起机毁人亡的事故,甚至迫使美国空军一线战斗机全面停飞。就这样,F100经过反复改进,直到1984年,最新型号F100-PW-220研制完成,才算基本解决F100-PW-100发动机的问题。此后F100-PW-220从定型到批量生产、投入使用又耗费了近两年的时间,史无前例地完成了4000个循环的加速任务试验。至此(1986年),F100用血淋淋的事实换来了最终的成熟,而时间距离核心机JTF22开始研制已经过去了28年!遗憾的是,我并没有从公开可信的资料查到JTF22那10年和研制F100-PW-220那12年(1974-1986)美国投入的经费,但我们可以粗略估算一下,28年的总投入应该比14.1亿美元(112亿人民币)翻了不止2倍,姑且只按3倍计算,那就是336亿人民币,这样算起来,大约相当于中国1996年军费(720亿人民币)的一半。如果把时间再退回到1987年,F100彻底成熟,而“太行”发动机刚刚立项,当年中国的军费是210亿人民币。也就是说 “太行”还没开始干的时候,F100已经花掉了中国当年军费的1.5倍之多!看到这里,你应该能明白什么叫“输在起跑线上”,什么叫“烧钱”了吧? 10年,10年之后又10年,10年之后再10年;10亿,10亿之后又10亿,10亿之后再10亿……用今天时髦的话说,因为有钱,所以任性,所以也才出了一代代经典发动机。F100以后,F119发动机从地面验证机研制开始,以2007年美元币值计算,花费约25亿美元;至于美国目前最先进的F135发动机,其研制经费一涨再涨,已经接近80亿美元,而这两个型号都不是从零开始,因此这两个经费数字也不是研制总费用。 故事到这里并没有结束,实际上,正如我们看到的,美国每个飞机型号在预研阶段总是有2个型号竞争(YF22和YF23,X32和X35)一样,发动机领域美国也搞了我们所说的“双流水”,在普惠搞F100的同时,GE搞了F101(后来发展为F110),所以,一型经典型号实际掏的是双倍的科研经费。除此以外,美国是在航空发动机领域唯一一个技术和商业模式都取得全面成功的大国,美国发动机不止技术先进,而且卖得好,能赚钱。美国之所以有钱,之所以任性,就是因为依托北约盟国市场,用整个市场资源支撑一国的发展。

2.俄罗斯:不计成本,一干就是三代人的AL-31系列发动机 这个原资料太长 借鉴意义不多 不细说了

3.印度:卡弗里??33亿美元听个响 原以为印度的航空发动机产业根本不值得一说,但总有人拿印度和中国对比说事,那就说说印度引以为荣的“卡佛里”发动机。

所谓“卡佛里”涡扇发动机是印度燃气涡轮研究所(GTRE)于1989年开始研制的涡轮风扇发动机,也称GTX-35VS。印度的雄心壮志是用卡佛里装备印度斯坦航空公司的“光辉”(Tejas)轻型战斗机(LCA),实现飞机和发动机的全国产化。至于外形酷似幻影2000的LCA号称是要抗衡巴基斯坦的F-16和JF-17的。当然,对印度来说LCA对付歼-10应该也不在话下。不过歼-10在2006年前就已经成军,至于LCA,其进度一拖再拖、指标一降再降,当歼-10发展到三代半的时候,LCA离二代半越来越近。以印度的工业基础而言,印度人对卡佛里的期待,可以说一点不亚于中国当年的大跃进。 卡佛里1989年4月在法国斯奈克玛发动机公司技术援助下开始全面研制,要说配本来就具有法系血统的LCA,也还算门当户对( “太行”发动机是1987年立项,可算是同时起步吧),1995年3月核心机首次运转,同年9月整机运转成功。1998年第三季度,因为印度核试验,美国对印度进行强制经济制裁,美国和欧盟都终止了与印度在航空工业的合作,所以卡佛里的最新型别(K5型)只得转投俄罗斯,从此开启了卡佛里的神发展道路。俄罗斯有钱不赚白不赚,为印度提供了高空实验台、图-16轰炸机和伊尔-76飞行实验台,这个大礼包,对当时尚未完全摆脱苏联解体后经济困境的俄罗斯来说,也算是雪中送炭了。直到2003年初,卡佛里已经完成了总共1200小时试车(含地面试验和高空试验)。 2010年,卡佛里在LCA-Mark2战斗机竞标中输给了GE的F414发动机,这成为卡佛里下马的导火索。2011年2月,印度官方宣布已经试制出9台卡佛里和4台核心机,原型机和核心机累计进行里1975小时地面和高空条件试验(此时中国的太行已经装备部队了)。2014年11月18日,卡佛里正式下马。至此,印度在卡佛里项目上耗费了25年时间和2106亿卢比(按照现在汇率约33.7亿美元)。印度人学美国人花钱的大气也任性了一把,结果只在借来的伊尔-76飞行台上听了个响(累计73小时),邯郸学步的卡佛里终于梦断俄罗斯。卡佛里项目这笔高昂的学费让印度明白:航空发动机不是你想玩就能玩!卡佛里也让中国人明白国际歌里唱的:从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝!要创造优秀的发动机,全靠我们自己! 其实卡佛里的失败是必然的,前面说过,美俄成功的秘笈是工业基础加科研设施。印度的工业基础不要说抗衡美俄,就是跟中国比也不在一个量级上。至于科研设施,别的不说,就发动机必须的高空实验台,印度就是一项空白,而中国已经经历了数十年的建设。

4.中国:“太行”累计投入不过26亿人民币

就俩字 心酸 再加俩字 骄傲 此种条件能做出一代成功实用的航发 真心不容易

未来会更好

原文: 太行烧钱千亿? 航空发动机到底哪家敢烧钱?

----------------------------------四次修改分割线----------------------------------------------------------------------- 破3k了 无论赞的骂的 都谢谢 来好多私信问我各式各样问题 这两天正是我research的风洞试验 忙的要死很多回的都不是很及时 抱歉下 昨天超级不顺 光calibration就做了10小时 然后今天就超级超级顺了~数据漂亮的一塌糊涂 上几张照 也顺便解答下那些问我在美帝学航空是什么样子的问题  做这家伙做了近3个月。。 做这家伙做了近3个月。。

宝贝正在风洞里沐浴着春风(真的是春风= =) 宝贝正在风洞里沐浴着春风(真的是春风= =)

宝贝嫌风不舒服换了个角度 宝贝嫌风不舒服换了个角度

一群人七手八脚 一群人七手八脚

所以你也看到了 我也许在航发这个问题上在搜集了七七八八的资料后答得还可以 但我平时也就忙这些很Low的东西 毕竟才大四 可我也要说 就这条件 也基本可以完虐全世界了 全球能有正八经的风洞的大学绝对屈指可数 不 能有正八经风洞的国家都没几个 说到中美大学在培养工程师方面的差距 我觉得一点也不比航发的差距小 我来美帝前就知道老美2 来了后发现他们不是一般的2 可是在前期基础数理化这种大课虐完他们后 我就开始被我的同学们虐了= = 尤其是到动手方面 我基本是被全队一起教。。。你知道被妹子手把手教怎么用driller时的丢脸感觉么 这帮人基本都工程师世家 在一种非常经典的工程师文化下长大的 然后投身此行业显得非常正常 而我想说 这种家庭和社会文化 美帝很常见 国内基本没 国内还基本停留在全民追钱热 哪有钱去哪的状态 热爱蓝天的人?我相信很多 投身于这行的人?估计就没几个了 坚持下来的人?你可以开始扳着手指头数了

还奇怪为什么航发能差这么多了么

-----------------------------------五次更新分割线 应该是最后一次了---------------------------------------------------- 只是过来说下 连续四天 差不多40小时 共计168runs的风洞试验刚刚终于结束了 我基本瘫了。。 也同时继续回答在美帝学航空是什么样子  新更改过后的empennage在60度角时 新更改过后的empennage在60度角时

是不是突然变得巨丑 90度角时像条鱼0度角时像海豚 是不是突然变得巨丑 90度角时像条鱼0度角时像海豚嗯我都不想认他了。。。

祝愿中国航发发展顺利的同时 也希望各大学和研究院所的基础设施建设能够尽快提高水平 至少到图中的水准 这方面无论砸多少钱 都只会值得

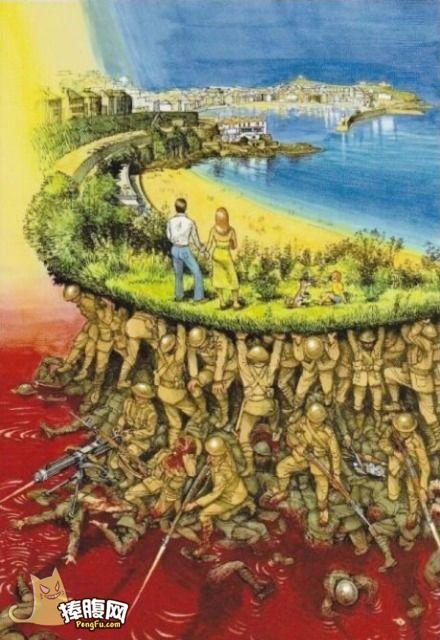

04/02/2015 mark 这回是真的希望不用再更新了 还有就是谢谢所有关注此问题的人 无论点赞的点反赞的(不好意思我不知道箭头向下叫啥) 留言的私信的 包括骂人的吐槽的 都很感谢 知道么 其实正是因为有了你们这么多如此关注相关问题的人们的存在 因为还是有很多国人在讨论挣钱八卦娱乐明星之外仍然会关注点工业国防国家发展 这个国家才真正的拥有了希望 但反过来说 就像“为什么四月一日人们怀念张国荣却忘记王伟”这样的问题一样 我们忙于工业国防国家发展的目的 不就是为了保障更多人可以从容不迫地讨论挣钱八卦娱乐明星么  就像此图一样 就像此图一样

兔子再差也是我家 我可以周游世界 但家就一个也正因为他是我家 他一定会变得更好的

okay再来更新一次 上日报了。。。终于

|